調べるん(小学生向け調べ学習お助けサイト)

ルイ・ブライユが発明した点字の特徴は?

ルイ・ブライユが点字を発明する前にも目の見えない人向けの文字はありました。

そうした文字と、ブライユが発明した点字の違いは何でしょうか?

文字を浮かび上がらせる凸字(とつじ)

ルイ・ブライユの点字の前に使われていたのはアルファベットの文字を本に浮かび上がらせる凸字(とつじ)というものです。

ルイも王立盲学校で、この凸字の本に出会いました。目が見えない人でも本を読むことができる凸字にルイは感動しましたが、不便なところも感じていました。

凸字の不便なところ

- 一文字ずつ指で確認するのに時間がかかる

- 本を早く読むことができない

- 印刷するのが大変で本の種類が少ない

凸字のほかには、ソノグラフィーというものもありました。

これはフランスの軍人のシャルル・バルビエという人が考えたものです。

ソノグラフィーは夜でも戦場で兵士たちが暗号を伝えられるように作られたもので、点と線で文字を表わすものでした。

浮かび上がらせたアルファベットを指でなぞるよりも、点と線だけのほうがわかりやすかったのです。ルイもこのバルビエの点字に感動しました。

バルビエの点字を改良したのがルイ・ブライユの点字

凸字よりも読みやすくて好評だったバルビエの点字(ソノグラフィー)にも問題点がいくつかありました。そのひとつは12個もの点を必要としたことです。

12個の点だと指先で一度で触ることができません。一度で触ることができれば、もっと早く文字を読めるのに!ルイはそう考えました。

また、数字や句読点(「。」や「、」のこと)もありませんでした。

そこで、バルビエの点字を改良したのがルイ・ブライユです。

ブライユの点字は6点だけ

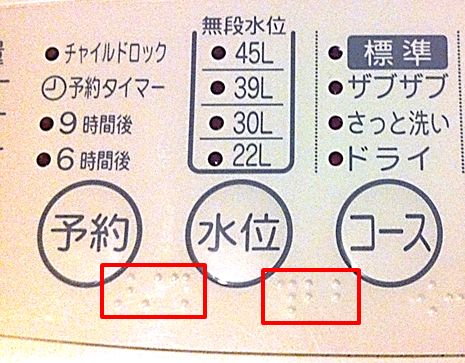

ルイ・ブライユは6つの点だけで文字を表わす方法を考えました。

6つの点だけでも全部で64通りの組み合わせがあります。

アルファベットは全部で26文字。

6つの点だけですべての文字を表わすことができたのです。

また、これなら指先で一度触れるだけで6つの点がわかるので、バルビエの点字よりもずっと早く読むことができるようになりました。