台風について自由研究のヒント(小学生向け)

どんなことを調べればいいのかのヒントも書いているので参考にしてみてください。

台風の自由研究に使えるデータ一覧

気象庁ホームページに掲載されている台風の自由研究に使えるデータをピックアップしました。台風の年間発生件数は平均で26件、最も発生が多いのは8月

1951年から2023年までの台風の平均発生件数を月別にしたグラフがこちら。

最も台風が発生するのは8月で平均して5.55件。年間では平均して26件、台風が発生しています。

最も台風が発生した年は1967年で年39件、最少の年は…

年間では平均すると26件、発生していますが、最も多く発生したのは1967年の39件。台風39号まであったというわけです。

反対に一番少なかったのは、わりと最近で2010年の14件。

平均よりも10件以上少なかったことになります。

年間上陸数の平均は2.9回、年10回の年もあった!

台風が日本に上陸した回数の平均は年2.9回(1951〜2023年)。月別では8月が最も多く1.6回。次が9月で1.4回です。

年で最も多く台風が上陸したのは2004年で年10回!

このとしは8月に3回、6月9月10月に2回ずつ、7月に1回、台風が上陸しました。

この年について調べてみると自由研究のテーマとして面白いかもしれませんね。

自由研究のヒント:台風の俳句について調べてみる

俳句には必ず季語(季節を表す言葉)が入りますが、「台風」も季語のひとつです。(ちなみに、台風は秋の季語です。)

台風を使った俳句にどんなものがあるか調べてみると面白い発見があるかもしれません。

俳句なのでイイことを詠んだ句もあれば、残念なことを読んだ句もあります。

台風が出てくる俳句にはどんなものが多いのでしょうか。

「台風 俳句」などで検索して探してみてください。

自由研究のヒント:台風?サイクロン?ハリケーン?

台風は地域によってサイクロンやハリケーンと呼ばれます。また人の名前を台風につける地域もあります。

どんな地域でどんな名前がつけられているのか調べてみましょう。

四国電力:台風を調べてみよう

ページを見るのはココから ⇒ 四国電力:台風を調べてみよう

電力会社が小学生向けに台風について解説しているページです。

「台風のしくみ」「台風の大きさと強さ」などについてイラスト入りで書かれています。

読みやすくまとまっているので、まずはココから見てみることをオススメします。

ふしぎの図書室「台風のふしぎ」

ページを見るのはココから ⇒ ふしぎの図書室「台風のふしぎ」

テレビなどを作っている家電メーカーの「パナソニック」のホームページです。

身近な「ふしぎ」について書かれいていて、「台風のふしぎ」というページもあります。

台風について疑問に思うこととその答えが書かれています。

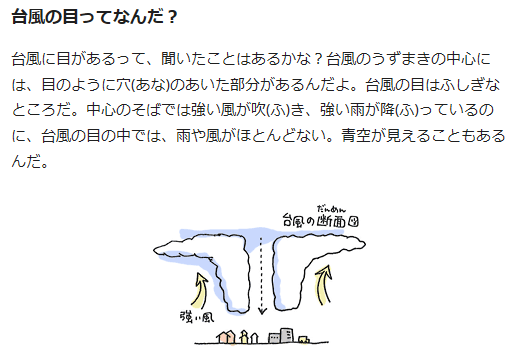

解説はイラスト入りで読みやすくなっています(こんな↓感じ)。

台風の目ってナニ?

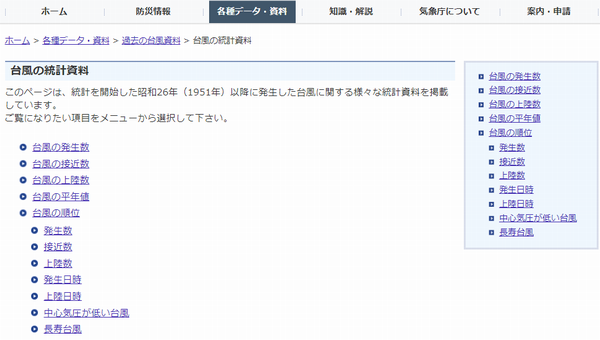

気象庁:過去の台風資料

ページを見るのはココから ⇒ 気象庁:過去の台風資料

過去の台風に関するデータを調べることができます。

一般向け(大人向け)のページですが、むずかしいことは書かれていません。

台風の発生数(年ごと)や台風の寿命のランキングなどが掲載されています。

こんな感じ(↓)でデータが表示されます。

台風クイズを作るつもりでランキングのデータを調べてみましょう。

例「台風の発生が最も多いのは何月?」など。

上の例は「台風の平年値」で調べることができます。

上にあるメニューの「知識・解説」から見られるので参考にしてみてください。

台風自由研究ガイド:台風の仕組みから実験まで

台風って何?

台風の定義

台風とは、熱帯地方で発生する強力な低気圧のことを指します。

特に、北西太平洋(日本周辺の海域)で発生するものを「台風」と呼びます。

台風は、海面温度が高い場所で発生し、海水から蒸発した水蒸気が空に上昇することでエネルギーを得ています。そのため、夏から秋にかけて台風が発生しやすくなるのです。

台風と他の低気圧のちがい

台風は他の低気圧と何がちがうのでしょうか?

一つの大きな特徴は、「風速」です。台風として分類されるには、中心付近の最大風速が17.2メートル毎秒以上である必要があります。

これに対して、一般的な低気圧はそれほど強い風を持っていません。台風は、さらに強力な「ハリケーン」や「サイクロン」とも類似しており、発生する地域によって呼び方が変わります。

台風の構造

台風は「目」という中心部分が特徴的です。

この台風の目は、嵐の中心で、意外にも風が弱く穏やかな場所です。

台風の目を取り囲む「壁雲」という部分は、台風の最も強い風と激しい雨が集まる場所です。台風の目の外側に広がる雲と風が、台風全体を取り巻いています。

台風の発生と進路

台風が発生する理由

台風が発生するためには、いくつかの条件が必要です。まず、海水温が27度以上の暖かい海面が必要です。暖かい海水は大量の水蒸気を空中に送り出し、その水蒸気が凝結する際に発生する熱が、台風のエネルギー源となります。

また、適切な風の流れも必要で、これが台風を回転させ、強力な嵐へと成長させるのです。

台風の進路予測

台風はどのように進むのでしょうか?台風は、地球の自転によって「コリオリの力」という現象が働き、右に曲がるように進んでいきます。

そのため、日本に近づく台風は、通常南から北へ、そして西から東へ向かって進みます。

しかし、台風の進路は風や高気圧の影響を受けやすく、進路が変わることもあります。現在では、気象衛星やスーパーコンピューターを使った予測が進んでおり、かなり正確に台風の進路を予測することができるようになりました。

台風の影響

台風がもたらす被害

台風が日本に上陸すると、強風、大雨、高潮などの被害が発生します。

強風は、木を倒したり、建物の屋根を飛ばしたりします。大雨は、洪水や土砂崩れを引き起こし、特に山間部や河川の近くでは危険です。高潮は、海面が台風によって押し上げられ、沿岸部に大きな浸水被害をもたらすことがあります。

台風の恵み

台風は恐ろしい自然現象ですが、同時に「恵み」ももたらしています。台風によって降る大雨は、夏の乾いた大地を潤し、水不足を解消する役割も果たしています。

また、台風が通過することで、海水がかき混ぜられ、海水温が下がることがあります。これによって、夏の猛暑が和らぐこともあります。

台風観測の方法

気象衛星と台風の追跡

台風の発生から進路までを追跡するために、気象衛星が重要な役割を果たしています。気象衛星は、宇宙から地球の天候を観測し、台風の発生や動きをリアルタイムで確認することができます。

日本の気象庁が運用する「ひまわり」という衛星も、その一つです。ひまわりは、台風の進路予測や強さの分析に欠かせないデータを提供しています。

地上観測と気象レーダー

台風が接近すると、気象レーダーが雨雲や風の動きを追跡します。レーダーは、電波を使って大気中の雨粒や雪を探知し、その情報をもとに雨の強さや降り方を予測します。

これにより、台風がどのくらいの雨をもたらすかを予測し、洪水や土砂災害の警報を発令することができます。

台風に関する自由研究のアイデア

台風の進路を予測しよう

自由研究のテーマとして、「過去の台風の進路」を調べてみるのはどうでしょうか?

気象庁のウェブサイトには、過去の台風の進路データが公開されています。

これをもとに、複数の台風の進路を比較し、どのような条件で台風が特定の地域に向かいやすいのかを分析することができます。進路図を作成することで、視覚的にもわかりやすい研究成果が期待できます。

台風の強さを測る実験

もう一つの自由研究のアイデアとして、「風速を測る実験」を行うのも面白いです。家庭にある材料を使って、簡単な風速計を作り、台風の強さを模擬的に体験してみましょう。

例えば、扇風機を使って風速を変えながら、紙や軽い物体がどのくらいの風で飛ばされるかを観察し、台風の強さを実感することができます。

台風のエネルギーを調べる

台風はどれくらいのエネルギーを持っているか考えたことはありますか?

自由研究では、台風のエネルギーについて調べるのも興味深いテーマです。

海水温が高ければ高いほど、台風のエネルギーが増えることがわかっています。実験として、温かい水と冷たい水を使って、蒸発のちがいを観察し、どのように台風がエネルギーを得ているのかを理解することができます。

台風の影響を調べるフィールドワーク

実際にフィールドワークを行うのも、自由研究の良いアイデアです。

例えば、台風が通過した後の地域を観察し、風で倒れた木や増水した川などの状況を記録することができます。また、地元の人に台風の影響についてインタビューを行うことで、台風が人々の生活にどのような影響を与えているかを学ぶこともできます。