エクセルでグラフや表を用いて書こう

「グラフや表を用いて書こう」の単元で使える代表的なグラフのつくり方とその参考資料(データ)をまとめました。グラフはエクセルでのつくり方を解説しています。

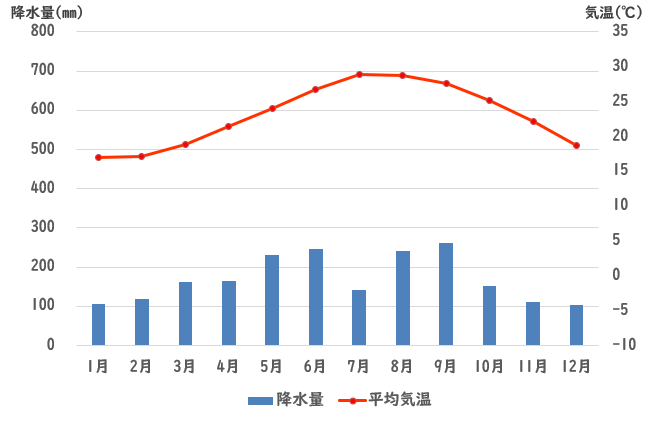

折れ線グラフ(平均気温など)を書こう

月別の平均気温などを表す折れ線グラフ(↓)のつくり方です。

気象庁のホームページにアクセスし、上部メニューの「各種データ・資料」をクリックし、表示されたメニューから「過去の気象データ検索」を選択。

「地点の選択」で場所を選び、右側にある「年・月ごとの平年値を表示」をクリックすると平均気温、最高気温などが表示されます。

この数値をエクセルに貼り付け(コピー)してグラフを作成します。

データ範囲を選択してから、上部メニューの「挿入」から「グラフ」で「折れ線」を選択します。

最初にできるのはこのような(↓)グラフなので、タイトルやフォントを好みで変更して完成です。

タテ棒グラフ(農産物など)を書こう

都道府県別の農産物収穫量などを表すタテ棒グラフ(↓)のつくり方です。

農林水産省のホームページにアクセスし、メニューの「統計情報」をクリックし、「わばマチ・わがムラ(外部リンク)」を選択。

表示されたメニューから「ランキング」を選び、「項目から調べる」「都道府県ランキングを表示」にチェック。

「農業データ」をクリックすると表示されるメニューから対象データを選び「決定」。

ランキングを表示をクリックするとデータが表示されます。

表示されたデータをエクセルに貼り付けます。

データ範囲を選択してから、上部メニューの「挿入」から「グラフ」で「縦棒」を選択します。

最初にできるのはこのような(↓)グラフです。

棒ブラフの画像を変えるには、棒グラフの「棒」の部分を右クリックして、「データ系猿の書式設定」から行います。

イラストを用意しておけば、下記のようなグラフを作成することもできます。

ヨコ棒グラフ(都道府県別人口など)を書こう

都道府県別の人口などを比較するヨコ棒グラフ(↓)のつくり方です。

「都道府県別人口」でネット検索。

表示されたものの中から使いやすいものを使用し、エクセルに貼り付けます。

データ範囲を選択してから、上部メニューの「挿入」から「グラフ」で「横棒」を選択します。

最初にできるのはこのような(左側↓)グラフです。

横棒グラフの上下を入れ替えるには、グラフの中の項目名(上の図だと都道府県名)を右クリックして「軸の書式設定」メニューを表示し、「軸を反転する」にチェックを入れます。

100%積み上げグラフ(人口割合など)を書こう

高齢者人口、年少人口の割合の推移を表すヨコ棒グラフ(↓)のつくり方です。

「統計ダッシュボード」の上部メニュー「データを見る」をクリックします。

(統計ダッシュボード:データを見るにアクセス)

- 【系列選択】で、分野:人口から系列名:総人口に占める割合(0〜14歳)、総人口に占める割合(15〜64歳)、総人口に占める割合(65歳以上)を選択

- 【地域選択】で、全国(日本)を選択

- 【時間選択】で、「年」を選び、期間を指定

「表示」ボタンをクリックして、表示されたデータをエクセルに貼り付けます。

データ範囲を選択してから、上部メニューの「挿入」から「グラフ」で「横棒」を選択します。

最初にできるのはこのような(↓)グラフです。

横棒グラフのときと同じように上下を入れ替えたりして見た目を整えれば完成です。

円グラフ(貿易相手国)を書こう

日本の貿易相手国の割合などを表す円グラフ(↓)のつくり方です。

JFTCキッズサイトで「日本貿易の現状と課題」の「3.日本の主な貿易相手」を表示します。

(JFTCキッズサイトにアクセス)

画面の下に表示されるデータをエクセルに貼り付けます。

データ範囲を選択してから、上部メニューの「挿入」から「グラフ」で「円」を選択します。

最初にできるのはこのような(↓)グラフです。

グラフをクリックして、上部メニューの「グラフツール」「グラフのデザイン」からグラフの要素を追加を選び

- →グラフタイトル→なし

- →凡例→右

- →データラベル→内部外側

のように設定してグラフの見た目を整えれば完成です。

グラフや表を用いて書こうの関連ページ

グラフや表を用いて書こうで使える統計資料サイト

キッズすたっと

総務省が運営している小中学生向けの統計情報サイト。シンプルなデータを検索するのには使い勝手が良いが、ちょっと複雑な(複合した)条件で検索しようとすると扱いにくいのが欠点。

e-Stat

上記キッズすたっとと同様に総務省が運営。高校生以上社会人向けのものだが、小学生でもデータを抽出するだけであれば使うことはむずかしくない。

帝国書院「日本の統計」

教科書会社「帝国書院」が運営しているサイト。面積・人口の他にも農産物や工業製品の生産額についてのデータが掲載されている。小学校、中学校の社会科でよく使うデータが揃っている。