「 調べ学習に役立つ小学生向けサイト 」の検索結果

-

昔の道具の調べ学習に役立つインターネットページ小学校3年生向けに昔の道具調べに役立つインターネットページを紹介します。写真やイラスト入りでわかりやすいページがいくつもあります。調べたことをもとにして、自分の言葉でまとめてみましょう。むかしの道具展むかしの道具を、?はたらく、?たべる、?すむ、?あそぶ、?きる の5つの分野に分けて紹介しています。写真がきれいで見やすいページです。写真をクリックして、説明を読んでみましょう。このページを見てみるパナソニック くらしと家電の歴史1900年代、1930年代、1950年代、1970年代、1980年代、2000年代のそれぞれの時代のくらしがイラストと文章で説明されています。時代によって道具がどのように変わっていったのかを調べるのに便利です。このページを見てみる昔のくらしの道具(美濃加茂市民ミュージアム )昔のくらしの道具を?着る?食べる?住む?耕す?養蚕?はた織?その他の7つの分野にわけて紹介しています。7つの分野ごとに道具が写真で表示されているので、面白そうなものをクリックして、説明を読んでみましょう。このページを見てみる社会科のとびら(川越市蔵造り資料館)氷のれいぞうこ、足のついたテレビ、まるいせんたくき、黒い電話などおじいちゃん、おばあちゃんが家で使っていたような道具が写真とともに紹介されています。このページを見てみる昔の道具(明治〜昭和)家庭用品、食関係、電気製品、乗り物、郵便関係、スポーツ、冬の道具、建築物の8つテーマにわけて昔の道具を紹介。例えば、家庭用品には「アイスクリーム製造機」「木炭アイロン」「手まわし洗濯機」などがあります。写真を選ぶと簡単な説明が表示されるようになっています。このページを見てみる民俗資料(横須賀市教育研究所)横須賀市教育研究所にある41点の昔の道具(民俗資料)が紹介されています。薬研(やげん)、行李(こうり)、座繰機(ざくりき)など聞いただけではわからない道具もあります。メニューをクリックして、写真と説明を見てみましょう。このページを見てみる昔の道具と今の道具をくらべてみよう!昔の道具と今の道具の一覧表昔の道具と今の道具の呼び名をくらべてみよう!昔の道具今の道具ナニに使う?かまどガスコンロ、IHコンロ、オーブンレンジ煮炊きなど料理でつかう。釜(かま)電気炊飯器ごはんを炊くときにつかう。杵(きね)と臼(うす)電動餅つき機モチをつくときにつかう。こしき蒸し器、電子レンジご飯や蒸し物をつくるときにつかう。囲炉裏(いろり)ストーブ、こたつ暖房、部屋を暖めるときにつかう。筆(ふで)、すずり筆ペンやシャープペン文字を書くときにつかう脱穀機(だっこくき)コンバイン穀物から籾を取り外すためにつかう。唐箕(とうみ)風力選別機風を使って穀物の殻を飛ばすときにつかう。鍬(くわ)耕運機(こううんき)土を掘り起こす農作業でつかう。手押し車台車、ショッピングカートものを運ぶためにつかう。砥石(といし)電動シャープナー包丁など刃物を研ぐときにつかう。火打ち石(ひうちいし)ライター、マッチ火を起こすためにつかう。下駄(げた)サンダル、スニーカー履物。背負子(しょいこ)リュックサック荷物を入れて背中に担ぐ。蓑(みの)レインコート雨に濡れないようにする。ちょうちんLEDランタン明かりを灯すときにつかう。持ち歩きできる。風呂敷(ふろしき)エコバッグものを運ぶためにつかう。昔の道具の名前クイズ:これなんでしょう?イラストをクリック(↓)すると、名前が表示されます。万石通し(まんごくどおし)、籾すり(もみすり)、昔のカメラ、唐箕(とうみ)、足踏み脱穀機(あしぶみだっこくき)。使い方を検索して調べてみよう!昔の道具の調べ学習関連ページ昔のくらしについて知ることで、昔の道具についての理解も深まります。昔のくらしについての調べ学習の進め方昔のくらしについて調べ学習をするときの進め方を説明します。「昔のくらし」をキーワード入力して検索する以外の方法もあります。検索しても「いいページが見つからないな」と思ったら次の方法を試してみましょう。

-

桜についての調べ学習に役立つサイト桜についての調べ学習に役立つインターネットページを集めました。日本さくらの会「桜の基礎知識」桜の種類(ヤマザクラ、エドヒガン、ミヤマザクラなど)について、それぞれの特徴を知ることができます。桜を育てるためにはどんな条件がいいかということも書かれています。このページを見てみる桜図鑑380種類もの桜について知ることができます。花の咲き方(色、形、大きさ)や花の名前から桜を調べることができます。このページを見てみるヤサシイエンゲイ「サクラ」サクラの分類方法が「旧分類」と「新分類」にわかれて解説されています。春以外にも咲くサクラや変わった色のサクラの写真や解説も載っています。このページを見てみる暮らし歳時記「桜餅」関東風の桜餅「長命寺」(ちょうめいじ)と関西風の桜餅「道明寺」(どうみょうじ)の違いについてまとめられています。このページを見てみるサクラてんぐ巣病桜の伝染病「サクラてんぐ巣病」の特徴や予防方法について知ることができます。このページを見てみる日比谷花壇「桜だより」桜のいろいろな品種を写真で見ることができます。オカメ、アメリカ、白雪(シラユキ)、これ全部桜の品種の名前です。どんな花か想像できますか?調べてみましょう。このページを見てみる読売新聞「ソメイヨシノ」はどこからやって来たのか」サクラの代表的な品種「ソメイヨシノ」の歴史や由来がまとめられています。読売新聞「ソメイヨシノ」はどこからやって来たのかNHKふしぎがいっぱい「サクラ前線」クリックすると日本地図で日付別のサクラ前線を見ることができます。NHKふしぎがいっぱい「サクラ前線」桜の花言葉ソメイヨシノ、八重桜など種類別に桜の花言葉がまとめられています。桜の花言葉桜についての調べるときのテーマ例桜についてこんなことを調べてみよう桜についてどんなことを調べたらよいかわからない人は下記のテーマを参考にしてみましょう!どんな種類の桜があるのか?花の色がピンク以外のサクラにはどんな種類がある?日本で一番早く咲く桜は何という名前で、どこで、いつごろ咲く?日本以外の国でも桜はあるのか?日本人が桜を好きな理由は?むかし話や小説、映画などに出てくる桜の有名なシーンは?桜のつく地名について調べてみる桜木町(神奈川県横浜市)、桜新町(東京都世田谷区)、桜ヶ丘(宮城県仙台市、愛知県名古屋市)など日本には「桜」のつく地名がたくさんあります。日本にどのぐらいあるか?そこではどんな桜が見られるか日本地図にまとめてみると興味深いものになると思います。桜の開花日と満開日桜の開花日と満開日について都市ごとにくらべてみるのも面白いかもしれません。2021年以降の桜(ソメイヨシノ)の開花日と満開日はこのようになっています。場所2021年2022年2023年2024年平年青森開花日4/134/164/ 74/154/22青森満開日4/174/204/114/184/26盛岡開花日4/ 94/144/ 34/124/18盛岡満開日4/134/184/ 64/144/24仙台開花日3/284/ 83/264/ 24/ 8仙台満開日3/314/113/314 /94/13東京開花日3/143/203/143/293/24東京満開日3/223/273/224 /43/31名古屋開花日3/173/223/173/283/24名古屋満開日3/283/303/274 /74/ 2京都開花日3/163/243/173/293/26京都満開日3/263/303/244 /54/ 4大阪開花日3/193/233/193/303/27大阪満開日3/283/303/274 /64/ 4高知開花日3/153/193/173/233/22高知満開日3/233/273/243/313/30福岡開花日3/123/173/183/273/22福岡満開日3/223/273/264 /23/31宮崎開花日3/163/183/193/253/23宮崎満開日3/293/283/304 /34/ 2データ出所:気象庁ホームページ上記の表は気象庁のホームページに掲載されているデータをもとにまとめました。このようにホームページのデータを使って一覧表形式にまとめることができます。データを見てみると必ずしも南の方が早いというわけではありませんね。また、年によってもちがいます。こうしたことを自分の言葉でまとめるとよい発表につながります。

-

富士山の調べ学習に役立つインターネットページ富士山の調べ学習に役立つサイトのリンク集を作成しました(小学生向け)。「富士山の頂上では、●●℃で水が沸騰する」「富士山とかぐや姫の意外な関係」など知ることができます。富士登山オフィシャルサイト「登山口と登山ルート」4つの登山ルートについて登山口の標高、標準登山時間、距離などが一覧表で比較できます。富士山に登山する人のための情報サイトなので、ほかにも「登山の前に必ず知っておくこと」がまとめられています。このページを見てみるふじさんネットワーク「富士山の動物や昆虫」富士山にいる動物や昆虫について知ることができます。鳥類は標高別にわかりやすく分類されています。このページを見てみるなるほど!?富士山ふつう水は100℃で沸騰(ふっとう)しますが、富士山の頂上だと違うって知ってた?「富士山の頂上では、●●℃で水が沸騰する」「富士山に初めて登ったのは、●●●●」など富士山に関する誰かに話したくなる話を知ることができます。このページを見てみる富士市「富士山の噴火史」富士山の噴火の歴史がまとめられています。江戸時代にあった宝永大噴火(ほうえいだいふんか)についても詳しく解説されています。このページを見てみる富士山につたわる伝説富士山についての伝説「富士山と八ヶ岳の背くらべ」「正体山」「天かける黒駒」について知ることができます。このページを見てみる富士山と不老不死伝説かぐや姫(竹取物語)が帰って行ったのは月ではなくて富士山だった!?そんな富士山と不老不死にまつわる伝説を知ることができます。このページを見てみるフジヤマNAVI「高山植物が少ない理由は?」富士山に高山植物が少ない理由が解説されています。別のページでは、富士山の花図鑑を見ることもできます。このページを見てみる

-

八丈島の調べ学習に役立つインターネットページ小学校で行う八丈島(はちじょうじま)の調べ学習に役立つサイトのリンク集を作成しました。八丈島にいる動物のキョンについてや、くさやの作り方など色々調べてみましょう。八丈島へのアクセス(八丈島観光協会)まずは、八丈島がどこにあるのか確認。飛行機で行く方法と船で行く方法が説明されています。このページを見てみる八丈島の地図(八丈町)ページの下のほうには、八丈島と八丈小島についての説明があり、町の歌「八丈町歌」や町の魚「ハマトビウオ」などについても知ることができます。このページを見てみる島のくらし(八丈島)八丈島のくらしが、自然・交通、農業、文化、水産業、観光業の5つのテーマごとに写真やイラストで紹介されています。水産業のページには「八丈島のくさやができるまで」が写真つきで説明してあります。このページを見てみる八丈島の生き物(八丈ビジターセンター)キョンなど八丈島にいる生き物を名前と写真から探すことができます。生き物それぞれに詳しい説明があります。このページを見てみる八丈島の自然と昆虫の画像光るキノコ、宇宙人型クモ、キイトトンボなど八丈島のめずらしい生き物が紹介されています。このページを見てみるそのほかのページ(歴史や方言など)八丈島の歴史ページを見てみる八丈島の方言ページを見てみる黄八丈のページを見てみる観光ナビのページを見てみる黄八丈(きはちじょう)は、八丈島に古くから伝わる絹織物のことです。

-

街の中にある気になる記号を調べよう小学校3年生の国語の単元「気になる記号」の調べ学習に役立つページを集めました。色々な記号について説明されているので、確認してみてください。身近な記号を探してみようみんなの身の回りにはどんな記号やマークがありますか?たとえば、道路を歩いているときに見かける道路標識、コンビニの食品パッケージに記されたマーク、家で使っている洗濯機の表示など、日々の生活にたくさんの記号があります。自由研究でこれらの記号について調べてみるのも面白いですね。警戒標識のいろいろ(国土交通省)道路にある交通標識です。目立つように黄色い背景に黒字でマークが書かれています。「学校、幼稚園、保育所等あり」「踏切あり」「すべりやすい」「横風注意」など見たことのあるものの説明が書かれています。このページを見てみる日本の道路標識、めずらしい道路標識日本の道路標識、珍(めずら)しい道路標識などいろいろな標識のデザインと意味が説明されています。めずらしい道路標識には「サル、タヌキ、ウサギがとびだす恐れあり」などのあまり見たことがない標識もあります。このページを見てみる交通エコロジー・モビリティ財団「バリアフリー推進事業」交通施設、商業施設、安全、禁止などテーマごとのピクトグラムを見ることができます。ピクトグラムとは、非常口のマークのようなデザイン化されたマークのことです。このページを見てみる身近にある気になる記号を調べよう選択に関するマークや環境・リサイクルなど身の回りにある気になる記号を調べてみよう!新しい洗濯表示(消費者庁)平成28年12月から新しくなった洗濯表示についてやさしく説明されています。このページを見てみる環境リサイクルに関するマークリサイクルに関係するマークがまとめられています。「法律で表示することが決められているマーク」と「リサイクルを進めるために団体などが自主的に決めて、表示しているマーク」が分類されて表示されています。素材を見分けるためのマークや回収を行っているお店を示すマークなど普段の生活で役に立つ情報も知ることができます。このページを見てみる環境ラベル等データベース(環境省)地方公共団体(都道府県や市町村のこと)の環境ラベルや世界の環境ラベルなどが一覧で表示されています。マークをクリックすると説明を読むこともできます。このページを見てみる天気予報に出てくる気象記号を調べよう「〇」は快晴、「◎」はくもり、「●」は雨、「△」あられ、「▲」ひょう。天気予報でみかける記号は気象庁のホームページで調べてみよう。気象庁のページ(天気記号)記号も進化する!昔から使われている記号もあれば、技術の進歩とともに新しく作られた記号もあります。例えば、インターネットやSNSが普及したことで、私たちは新しい形の記号やアイコンを使うようになりました。こうした記号の進化の歴史を調べてみるのも面白いかもしれません。地図記号についてはコチラのページわかりやすい地図記号、新しい地図記号ってどんなの?地図記号の調べ学習に役立つサイトを紹介。昔と比べて変わった地図記号や外国人にもわかりやすい地図記号、新しくできた記号などについて調べるときに参考にしてみてください。地図記号の一覧表は国土地理院の子ども向けページにあるものがよくまとまっています。PDF形式のファイルなので必要に応じて印刷することもできます。

-

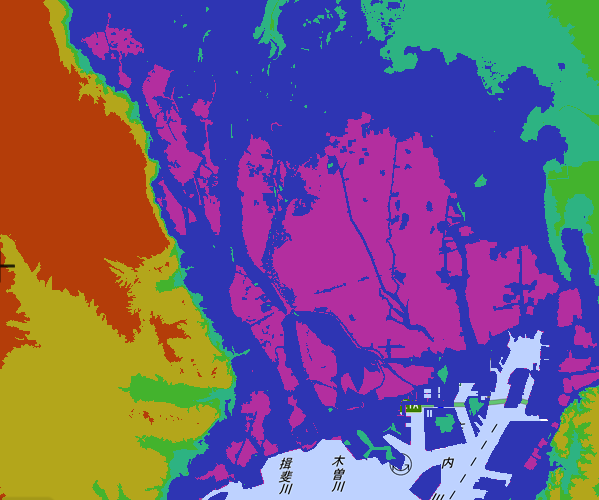

低い土地のくらしを調べよう「低い土地のくらし」について調べるときに便利なページを紹介します。キーワードに「低い土地のくらし」を指定しても良いページが見つからない人は参考にしてみてください。国土地理院の地理院地図国土地理院のホームページにある地理院地図を使うと、次のように指定の土地の高さを色分けして表示することができます。「低い土地のくらし」でよく出てくる岐阜県海津市近辺を色分けすると次のようになります。岐阜県海津市近辺の色分け地図紫色が0m以下の場所国土地理院の地図では「自分で作る識別標高図」という機能を使うと、表示されている場所の色と高さを指定できます。上の地図では0m以下の場所を紫色にしています。0m〜5mが青色となります。こうしてみると低い土地の地域が広範囲にわたっていることが一目でわかると思います。上の地図の中央やや右寄りに、紫のエリアの中に青のV字の線が見えると思います。この青いV字のところが河川になり、Vで囲まれている中の紫色のところが海津市になります。関東地方、関西地方も含めた地図関東地方や関西地方も含めてみてみると次のようになります。岐阜県は低い地域が内陸のほうまでつながっていることがわかると思います。ある場所の断面図を見る国土地理院の地図ではある地点の断面図を見ることもできます。これも岐阜県海津市でみてみます。これは地図の中にある「始」から「終」までの線上の高さを表したものです。グラフの中の丸印(9.8m)となっているところと地図の丸印が同じ位置を意味します。つまり、川のちょっと横のところが高くなり9.8mになっているということです。反対側のところにも高くなっている地点があるのがわかると思います。これが輪中というものです。川の水が低い土地に流れ込まないようになっていることが地図から読み取れます。自分が住んでいる地域を調べてみる国土地理院の地図は日本全国を対象としています。ここでは岐阜県海津市を取り上げていますが、自分が住んでいる地域を調べてみると、何か発見があるかもしれません。また、福岡県柳川市も低い土地として有名です。この地図を使って調べてみてください。

-

台風について自由研究のヒント(小学生向け)台風について調べ学習をするときに役立つインターネットサイト(ページ)を紹介します。どんなことを調べればいいのかのヒントも書いているので参考にしてみてください。台風の自由研究に使えるデータ一覧気象庁ホームページに掲載されている台風の自由研究に使えるデータをピックアップしました。台風の年間発生件数は平均で26件、最も発生が多いのは8月1951年から2023年までの台風の平均発生件数を月別にしたグラフがこちら。最も台風が発生するのは8月で平均して5.55件。年間では平均して26件、台風が発生しています。気象庁データ(1951年〜2023年)をもとに計算最も台風が発生した年は1967年で年39件、最少の年は…年間では平均すると26件、発生していますが、最も多く発生したのは1967年の39件。台風39号まであったというわけです。反対に一番少なかったのは、わりと最近で2010年の14件。平均よりも10件以上少なかったことになります。年間上陸数の平均は2.9回、年10回の年もあった!台風が日本に上陸した回数の平均は年2.9回(1951〜2023年)。月別では8月が最も多く1.6回。次が9月で1.4回です。年で最も多く台風が上陸したのは2004年で年10回!このとしは8月に3回、6月9月10月に2回ずつ、7月に1回、台風が上陸しました。この年について調べてみると自由研究のテーマとして面白いかもしれませんね。自由研究のヒント:台風の俳句について調べてみる俳句には必ず季語(季節を表す言葉)が入りますが、「台風」も季語のひとつです。(ちなみに、台風は秋の季語です。)台風を使った俳句にどんなものがあるか調べてみると面白い発見があるかもしれません。俳句なのでイイことを詠んだ句もあれば、残念なことを読んだ句もあります。台風が出てくる俳句にはどんなものが多いのでしょうか。「台風 俳句」などで検索して探してみてください。自由研究のヒント:台風?サイクロン?ハリケーン?台風は地域によってサイクロンやハリケーンと呼ばれます。また人の名前を台風につける地域もあります。どんな地域でどんな名前がつけられているのか調べてみましょう。四国電力:台風を調べてみようページを見るのはココから ⇒ 四国電力:台風を調べてみよう電力会社が小学生向けに台風について解説しているページです。「台風のしくみ」「台風の大きさと強さ」などについてイラスト入りで書かれています。読みやすくまとまっているので、まずはココから見てみることをオススメします。ふしぎの図書室「台風のふしぎ」ページを見るのはココから ⇒ ふしぎの図書室「台風のふしぎ」テレビなどを作っている家電メーカーの「パナソニック」のホームページです。身近な「ふしぎ」について書かれいていて、「台風のふしぎ」というページもあります。台風について疑問に思うこととその答えが書かれています。解説はイラスト入りで読みやすくなっています(こんな↓感じ)。台風の目ってナニ?気象庁:過去の台風資料ページを見るのはココから ⇒ 気象庁:過去の台風資料過去の台風に関するデータを調べることができます。一般向け(大人向け)のページですが、むずかしいことは書かれていません。台風の発生数(年ごと)や台風の寿命のランキングなどが掲載されています。こんな感じ(↓)でデータが表示されます。台風調べ学習のヒント台風クイズを作るつもりでランキングのデータを調べてみましょう。例「台風の発生が最も多いのは何月?」など。上の例は「台風の平年値」で調べることができます。気象庁のホームページには専門的な解説も記載されています。上にあるメニューの「知識・解説」から見られるので参考にしてみてください。自由研究に役立つ気象庁のホームページ気象庁のホームページには台風以外にも各都市の月別平均気温や降水量、地球温暖化についてのデータなど自由研究に役立つ情報が掲載されています。自由研究のネタに困っている人はチェックしてみて下さい。台風自由研究ガイド:台風の仕組みから実験まで台風って何?台風の定義台風とは、熱帯地方で発生する強力な低気圧のことを指します。特に、北西太平洋(日本周辺の海域)で発生するものを「台風」と呼びます。台風は、海面温度が高い場所で発生し、海水から蒸発した水蒸気が空に上昇することでエネルギーを得ています。そのため、夏から秋にかけて台風が発生しやすくなるのです。台風と他の低気圧のちがい台風は他の低気圧と何がちがうのでしょうか?一つの大きな特徴は、「風速」です。台風として分類されるには、中心付近の最大風速が17.2メートル毎秒以上である必要があります。これに対して、一般的な低気圧はそれほど強い風を持っていません。台風は、さらに強力な「ハリケーン」や「サイクロン」とも類似しており、発生する地域によって呼び方が変わります。台風の構造台風は「目」という中心部分が特徴的です。この台風の目は、嵐の中心で、意外にも風が弱く穏やかな場所です。台風の目を取り囲む「壁雲」という部分は、台風の最も強い風と激しい雨が集まる場所です。台風の目の外側に広がる雲と風が、台風全体を取り巻いています。台風の発生と進路台風が発生する理由台風が発生するためには、いくつかの条件が必要です。まず、海水温が27度以上の暖かい海面が必要です。暖かい海水は大量の水蒸気を空中に送り出し、その水蒸気が凝結する際に発生する熱が、台風のエネルギー源となります。また、適切な風の流れも必要で、これが台風を回転させ、強力な嵐へと成長させるのです。台風の進路予測台風はどのように進むのでしょうか?台風は、地球の自転によって「コリオリの力」という現象が働き、右に曲がるように進んでいきます。そのため、日本に近づく台風は、通常南から北へ、そして西から東へ向かって進みます。しかし、台風の進路は風や高気圧の影響を受けやすく、進路が変わることもあります。現在では、気象衛星やスーパーコンピューターを使った予測が進んでおり、かなり正確に台風の進路を予測することができるようになりました。台風の影響台風がもたらす被害台風が日本に上陸すると、強風、大雨、高潮などの被害が発生します。強風は、木を倒したり、建物の屋根を飛ばしたりします。大雨は、洪水や土砂崩れを引き起こし、特に山間部や河川の近くでは危険です。高潮は、海面が台風によって押し上げられ、沿岸部に大きな浸水被害をもたらすことがあります。台風の恵み台風は恐ろしい自然現象ですが、同時に「恵み」ももたらしています。台風によって降る大雨は、夏の乾いた大地を潤し、水不足を解消する役割も果たしています。また、台風が通過することで、海水がかき混ぜられ、海水温が下がることがあります。これによって、夏の猛暑が和らぐこともあります。台風観測の方法気象衛星と台風の追跡台風の発生から進路までを追跡するために、気象衛星が重要な役割を果たしています。気象衛星は、宇宙から地球の天候を観測し、台風の発生や動きをリアルタイムで確認することができます。日本の気象庁が運用する「ひまわり」という衛星も、その一つです。ひまわりは、台風の進路予測や強さの分析に欠かせないデータを提供しています。地上観測と気象レーダー台風が接近すると、気象レーダーが雨雲や風の動きを追跡します。レーダーは、電波を使って大気中の雨粒や雪を探知し、その情報をもとに雨の強さや降り方を予測します。これにより、台風がどのくらいの雨をもたらすかを予測し、洪水や土砂災害の警報を発令することができます。台風に関する自由研究のアイデア台風の進路を予測しよう自由研究のテーマとして、「過去の台風の進路」を調べてみるのはどうでしょうか?気象庁のウェブサイトには、過去の台風の進路データが公開されています。これをもとに、複数の台風の進路を比較し、どのような条件で台風が特定の地域に向かいやすいのかを分析することができます。進路図を作成することで、視覚的にもわかりやすい研究成果が期待できます。台風の強さを測る実験もう一つの自由研究のアイデアとして、「風速を測る実験」を行うのも面白いです。家庭にある材料を使って、簡単な風速計を作り、台風の強さを模擬的に体験してみましょう。例えば、扇風機を使って風速を変えながら、紙や軽い物体がどのくらいの風で飛ばされるかを観察し、台風の強さを実感することができます。台風のエネルギーを調べる台風はどれくらいのエネルギーを持っているか考えたことはありますか?自由研究では、台風のエネルギーについて調べるのも興味深いテーマです。海水温が高ければ高いほど、台風のエネルギーが増えることがわかっています。実験として、温かい水と冷たい水を使って、蒸発のちがいを観察し、どのように台風がエネルギーを得ているのかを理解することができます。台風の影響を調べるフィールドワーク実際にフィールドワークを行うのも、自由研究の良いアイデアです。例えば、台風が通過した後の地域を観察し、風で倒れた木や増水した川などの状況を記録することができます。また、地元の人に台風の影響についてインタビューを行うことで、台風が人々の生活にどのような影響を与えているかを学ぶこともできます。

-

日本のプロ野球についての調べ学習ネタまずは、日本のプロ野球に関する調べ学習のネタと参考サイトを紹介します。プロ野球球団の観客動員数プロ野球は日本で行われるプロスポーツの中で最も観客動員数が多いスポーツです。年間で何人ぐらいなのか?昔とくらべてどのぐらい増えたのか減ったのか?チーム別に観客動員数をくらべるとどうなるのか?調べてみましょう。球団によって順調に増えているところもあれば、伸び悩んでいるチームもあります。また、チームの成績と観客動員数の関係はどうでしょうか?いろいろ調べられそうですよね。プロ野球の観客動員数については日本野球機構(NPB)の公式サイトに掲載されています。ここをチェックしてみて下さい。NPB 日本野球機構早生まれは野球選手になるのに不利か?日本では1月、2月、3月に生まれた人を早生まれといいます。これは4月が年度の始まりで、学校の学年もここから始まるためです。学校で学年が替わる4月より早く生まれたから早生まれ。ただ、同じ学年の中では遅く生まれたことになりますよね。4月生まれの人と3月生まれの人では同じ学年でも約1年近く成長のちがいがあります。このため同じ学年同士で競うスポーツでは早生まれの人は不利と言われています。その不利の影響がずっと続いて、プロ野球選手になるにも早生まれは不利と言われています。ホントでしょうか?調べてみましょう。日本野球機構(NPB)の公式サイトにはプロ野球選手の生年月日が掲載されています。早生まれの選手は少ないのか?何月生まれの選手が多いのか?早生まれのプロ野球選手にはどんな選手がいるのか?面白いテーマになると思います。プロ野球球団の歴史日本のプロ野球は現在12球団ありますが、それぞれに歴史があります。古くからある球団もあれば、最近できた球団もあります。昔はどんな球団があったのか?自分が好きな球団の歴史は?プロ野球チームの親会社はどんな企業からどんな企業になってきたのか?日本野球機構(NPB)の公式サイトや球団のホームページなどで調べてみることができます。高校野球についての調べ学習ネタ高校野球が強い都道府県はどこ?高校野球は春と夏に甲子園で全国大会が行われていますね。全国高等学校野球選手権大会は2018年が第100回大会でした。すでに100回以上行われていることになります。数多くの試合が行われているんですね。甲子園での勝利数が最も多い都道府県は?甲子園での優勝回数が最も多い都道府県は?高校野球のチーム数が多い都道府県は?こうしたものはランキング形式にすると調べ学習っぽくなります・「都道府県別甲子園成績」などで検索するとデータが見つかります。興味のある人は調べてみてください。甲子園の歴代優勝高校春と夏の甲子園での歴代優勝チームを調べて見るのも面白いかもしれません。最も優勝回数が多い学校は?春夏連覇した学校は何校ある?初出場で優勝した学校はある?こうしたデータもネットでスグに見つけられます。調べた結果を日本地図などにまとめると調べ学習の成果として優れたものになります。地元の都道府県の歴代甲子園出場校自分が住んでいる都道府県の高校野球についても調べてみると面白いかもしれません。より身近なテーマになりますよね。甲子園に出場するには都道府県大会で何勝しなければならないのか?歴代の甲子園出場チームの特徴は(どこが多い等)?公立高校と私立高校では、どっちのほうが強いのか?こうしたデータは、それぞれの都道府県の高校野球連盟のサイトで見つけることができます。「●●県 高校野球」などで検索して見つけてみて下さい。世界の野球についての調べ学習のネタ大リーグのしくみと日本人選手野球の本場アメリカで行われているのが大リーグです。大谷翔平選手の活躍などによって大リーグも身近になってきましたよね。ただ、くわしく知っていますか?大リーグのしくみは?(何チームあって、年間何試合ある)どのチームに日本人選手が所属している?大リーグと日本のプロ野球のちがいは?同じ野球でも大リーグと日本の野球ではルールがちがうところがあります(ピッチクロックなど)。専門的な話になりますが、野球にくわしい人はこうしたことを調べてみると面白いと思います。また、野球にくわしくない人でも大谷翔平選手の活躍で大リーグに興味を持ったのなら調べてみましょう。大谷選手が所属しているのはロサンゼルス・ドジャースです。ドジャースについて調べてみたり、そのほかのチームについて調べてみると面白い発見があるかもしれません。日本語のサイトでも情報が充実しているので、小学生でも調べられます。野球の国際大会の結果サッカーにはワールドカップという4年ごとに開催される国別代表による大会があります。野球でこれに相当するのはWBC(ワールドベースボールクラシック)です。サッカーW杯よりも歴史は浅いのですが、すでに第5回大会まで開催されています。WBC(ワールドベースボールクラシック)のしくみは?次の大会は?過去のWBC(ワールドベースボールクラシック)優勝国は?WBC以外の野球の国際大会は?WBCは国・地域別の世界一決定戦なので、有名な選手が数多く出場しています。どの大会には、だれが出場して、どんな成績だったかとか野球好きには面白いテーマがたくさんあります。「WBC過去」「WBC成績」とかで検索すれば見つかるので、探してみてください。日本以外での野球がさかんな国野球の本場アメリカ以外にも野球がさかんな国があります。韓国、台湾、ドミニカ、プエルトリコなど。こうした国について知っていますか?日本、アメリカ以外で野球がさかんな国(WBCでの成績、野球人口)は?各国のプロ野球リーグのしくみは?野球がこれから発展しそうな国は?WBCの出場国は野球がさかんな国と考えられます。まずは、こうした国を調べてみましょう。野球でしか聞いたことがない国について、どこにあるのか?気候は?言葉は?など調べてみましょう。その国出身の日本のプロ野球選手も知ると、より理解が深まります。

-

わかりやすい地図記号を考える地図記号は、地図を読みやすくするために使われるマークです。例えば、丸の中に十字が入った記号は病院を意味しています。地図の中に「病院」と文字で書くよりマークで書いたほうが目立ってわかりやすくなりますよね。ただ、この「わかりやすい」ということには落とし穴があります。温泉マークはわかりやすい?地図記号は世界共通ではありません。このため日本を訪れた外国人が日本の地図記号を見ても何を表わしているのかわからないことがあります。例えば、温泉マーク。日本人にとってはわかりやすい温泉マークも、外国人にとってはわかりやすいものではなく、「温かい食べ物がある飲食店」と思ってしまうことがあります。そこで、外国人にもわかりやすい温泉マークが考案されました。人が温泉に入っているのがイラスト化されていますね。通常の温泉マーク外国人にもわかりやすい温泉マークこのように外国人観光客が増えていることから外国人にもわかりやすい地図記号の検討が始まっています。ほかにどのようなものがあるか国土地理院のサイトに表示されています。下記から見ることができるので、どんなものが考えられているかチェックしてみてください。⇒ 外国人にわかりやすい地図表現検討会地図記号を日本と外国で比較郵便局のマークも日本と外国ではちがいます。日本での郵便局の地図記号はカタカナの「テ」を丸で囲んでデザイン化したものです。むかし、郵便を扱っているところが逓信省(テイシンショウ)といったため、このマークになりました。ただ、逓信省(テイシンショウ)の「テ」というのは、日本独自のものなので、外国では用いられていません。外国では封書をデザインしたマークが郵便局のマークとしてつかわれています。学習テーマ:日本と外国の地図記号のちがいを調べてみよう日本と外国で地図記号がちがうものは他にもたくさんあります。交番も日本は「×」に丸がついたマークですが、アメリカの地図では「Police Station」と文字で書かれていたり、パトカーの絵が描かれています。こんなの知ってる?めずらしい地図記号昔はなかった施設については新しい地図記号が考えられています。例えば、次のような場所にも地図記号があります。コワーキングスペース自営業の人やリモートワークをする人が利用する仕事場スマートフォンの充電スポットスマートフォンを充電できる場所シェアサイクルステーション街中で使う自転車を借りたり返したりする場所EV充電スタンド電気自動車を充電する場所ATMお金を引き出したり預けたりする機械新しいマークはコンビニを表わすのにサンドイッチと飲み物の絵が使われているなど外国の人が見てもわかりやすいように工夫されています。地図記号を覚えておくと災害時に役に立つ!何のために地図記号なんか勉強しなけやイケないの?と思うかもしれませんが、地図記号を覚えておくと大地震などの災害時に役に立つからです。例えば、大きな地震や台風のとき、どこに避難するか、けがをしたらどこで治療を受けられるかをすばやく見つけるために地図記号が使われます。災害はいつ起こるかわかりませんが、地図記号を知っていれば、いざというときに頼りになります。避難場所や病院、消防署、警察署などの地図記号は、普段から確認しておくと安心です。また、公衆電話や水道施設の場所も知っておくと、災害時に困りません。地図を開いて、自分の周りにどんな地図記号があるか探してみましょう。小学生向け地図記号の覚え方覚えやすいように地図記号とイラストを一覧形式にしました。目で見て覚えましょう。イラストで見ると「あの部分」が地図記号になったんだなということがよくわかります。クリックすると(↓)、何の地図記号かイラストの下に文字が表示されます。対象とした地図記号郵便局、小中学校、高等学校、警察署、図書館、神社、市役所、消防署、老人ホーム、博物館、病院、発電所等、灯台、温泉、裁判所、保健所、畑、田、交番、税務署、風車、漁港、広葉樹林、針葉樹林地図記号ってなに?地図記号とは、地図上で場所や建物の種類をわかりやすく示すためのマークです。例えば、「学校」や「病院」など、私たちがよく行く場所が地図に小さなマークとして表されているのを見たことがありますよね。これが地図記号です!地図記号の覚え方のコツ地図記号を覚えるコツは、「形の意味や由来を知る」ことと、「実際に地図を使ってみる」ことです。例えば、郵便局の記号は郵便を意味する「〒」のマークそのままなので、実際に郵便局で見たことがある人も多いでしょう。郵便マークはカタカナの「テ」が由来郵便局を管轄している省庁を昔は「逓信省(テイシンショウ)」といいました。この「テ」から現在の郵便マークが誕生しました。主な地図記号の意味こちらはよく見かける地図記号とその意味です。これぐらいは覚えておきましょう!病院赤十字のマークから警察署、交番×は交差した警棒を表している神社鳥居のカタチ図書館開いた本のカタチ消防署江戸時代に火消しに用いた「さすまた」のカタチ裁判所裁判の内容を市民に知らせるために使っていた立て札のカタチ税務署計算をするために用いた「そろばん」のカタチ郵便局「逓信省(テイシンショウ)」の「テ」から自由研究テーマ:地図記号を作ってみよう!自分だけのオリジナルもし、新しい地図記号を作るとしたら、どんな記号を作る?例えば、秘密基地を表す記号とか、大好きな公園の特別な遊び場を表す記号とか、自由に考えてみよう!地図記号を作る時のポイントは、次の3つ。誰が見てもわかりやすいこと: 「これは何だろう?」と迷わないように、見ただけで意味が伝わる記号が良いね。シンプルであること: 複雑すぎると、書くのも見るのも大変になっちゃうから、できるだけシンプルな形が良いよ。他の記号と間違えにくいこと: 似たような記号があると、混乱してしまうから、他の記号とは違う特徴的な形にしよう。自分が作った地図記号を使って、友達と「ひみつの地図」を作ってみるのも楽しいよ!地図記号は、ただ覚えるだけじゃなくて、自分で作ってみることで、もっともっと地図の面白さがわかるようになるんだ。国土地理院のサイトにある地図記号地図記号の一覧表は国土地理院の子ども向けページにあるものがよくまとまっています。PDF形式のファイルなので必要に応じて印刷することもできます。国土地理院 > 子どものページ > 地図記号このページにある地図記号シート表示で一覧形式のものが表示されます。また、新しくできた地図記号も知ることができます。博物館図書館老人ホーム風車電子基準点これらが新しくできたものです。公園の地図記号がない理由身近な場所なのに「公園」には決まった地図記号がありません。理由は、「公園」には色々な種類があるからです。たとえば、小さな遊び場から大きなスポーツ施設まで、公園の形や使い方がちがいます。そのため、すべての公園を1つの記号で表すことがむずかしいので決まっていないのです。地図記号の勉強ができるゲーム最後に地図記号の勉強ができるサイトを紹介したいと思います。神経衰弱ゲームで、名称とマークをあわせるものです。毎回、カードの場所は変わるので何回も挑戦してみてください。⇒ 地図記号の神経衰弱ゲーム地図以外の記号についても知りたい人はこっちもチェック気になる記号の調べ学習に役立つサイト集小学校3年生国語「気になる記号」の調べ学習に役立つインターネットページを集めました。警戒標識のいろいろ(国土交通省)、環境リサイクルに関するマーク、日本の道路標識、めずらしい道路標識など。

-

小学生向け広島平和学習で学ぶことはじめに:なぜ「広島」を学ぶのか?「平和」ってどんなことだと思いますか?「戦争がないこと」「けんかをしないこと」「安心してくらせること」……いろいろな答えがあると思います。そんな「平和」について、深く考えるきっかけになるのが広島平和学習です。今から約80年前、広島という町に、世界で初めて原子爆弾が落とされました。それによって、たくさんの人の命がうばわれ、町は一瞬でこわされてしまいました。なぜそんなことが起きたのでしょうか?どんなことが起きたのでしょうか?そして、今の私たちに何ができるのでしょう?そんな「問い」をもとに、広島の平和学習をはじめてみましょう。原爆とは何だったのか?原子爆弾は、ほんの数秒で町を消してしまうほどの、ものすごい爆弾です。1945年8月6日、アメリカ軍が広島の上空で原爆をさく裂させました。一発の原爆で、広島の町は火の海となり、十万人以上の人が亡くなりました。また、翌日以降も放射線(ほうしゃせん)の影響で、多くの人が病気になり、苦しみました。でも、原爆についてくわしく知っている人は、まだまだ少ないかもしれません。どんなしくみで動くのか? なぜそんなに強いのか? どこに落とされたのか?を知ることから始めましょう。調べてみよう!「広島の街や人々は、原爆でどんな被害を受けたのか?」→地図や写真、当時の記録から、事実をまとめてみよう。被ばくした人々の声を知ろう原爆が落とされたとき、広島にいた人たちは、「被ばく者(ひばくしゃ)」とよばれています。被ばくした人たちは、熱や放射線によって、体にやけどや病気を負いました。中には、家族を一度に失った子どもたちもいます。「なんでこんなことになったの?」という思いをかかえながら、生きてきた人たちがいます。多くの被ばく者が、体験したことを文章や語りで伝えています。それは、「二度とこんなことがあってはならない」という強い思いからです。調べてみよう!「被ばく者が伝えたいことは何か?」→手記(体験の記録)や証言映像から感じたことをまとめてみよう。世界へとどけ!広島からのメッセージ広島には「原爆ドーム」や「平和記念公園」があります。これは、原爆のこわさと平和のたいせつさを世界中に伝えるためにつくられました。原爆ドームは、爆風にたおれずに残った建物で、今では世界遺産にもなっています。平和記念資料館では、原爆の被害のようすや、当時使われていた品物を見ることができます。世界の人々が広島を訪れ、「平和を守ろう」と考えるきっかけになっています。調べてみよう!「なぜ原爆ドームは世界遺産になったのか?」「平和記念公園のモニュメントにはどんな意味があるのか?」→現地に行けなくても、ホームページでくわしく学べます。佐々木禎子さんと千羽づるの願い佐々木禎子(ささきさだこ)さんは、原爆が落ちたときに広島にいた女の子です。しばらくは元気に育っていたのですが、12歳のときに「白血病」という病気になり、亡くなってしまいました。さだこさんは、病気が治るようにと、千羽の折りづるを折りつづけました。「元気になりたい」「生きたい」──その願いが、折りづるにこめられていたのです。さだこさんの思いは世界中の人たちの心に響き、今でも多くの折りづるが広島にとどけられています。調べてみよう!「折りづるが世界の平和のシンボルになった理由は?」→『サダコと千羽づる』を読んだり、平和の子の像についても調べてみよう。今、私たちにできること「むかしのこと」「遠い国のこと」と思うかもしれません。でも、平和を守るためにできることは、今の私たちにもあります。まずは「知ること」そして「伝えること」それから「考えること」たとえば、調べたことをまとめて発表したり、感想文にしたり、家族と話し合ったりするのも立派な平和の行動です。折りづるを折る、絵をかく、詩を書く─どれも、心を動かすメッセージになります。やってみよう!「新聞やポスターにして発表する」「千羽づるプロジェクトに参加する」小学生向け広島平和学習の資料・参考サイト広島平和学習の参考になるサイトを紹介します。キッズ平和ステーションヒロシマこのサイトでは、広島市が地球上で初めて原子爆弾が落とされたまちであることについて書かれています。さらに次のようなことも知ることができます。原爆の子の像」の前から始まる不思議な物語サダコさんの生き方をとおして、原爆による被害について学ぶこと4人の子どもたちが「放射線を知る研究」に挑戦した話キッズ平和ステーションヒロシマこどもたちの平和学習推進事業(広島市)広島市の平和学習に関するページです。下記のひろしま平和ノートが参考になります。ひろしまへいわノート(小学校1・2・3年)ひろしま平和ノート(小学校4・5・6年)ひろしま平和ノート(中学校)ひろしま平和ノート(高等学校)こどもたちの平和学習推進事業(広島市)

-

小学生向けプラスチックについての調べ学習どうしてプラスチックを調べるの?みんなの身のまわりにあるものを見まわしてみてください。ペットボトル、スーパーの袋、筆箱やボールペン…。実はそれ、ほとんどが「プラスチック」でできています。便利でどこにでもあるプラスチック。でも最近、「プラスチックごみが海をよごしている」ということがニュースになっています。今回は、そんなプラスチックの正体を調べてみましょう!プラスチックって何?どうやってできてるの?プラスチックは、自然の中にはない「人工的な素材」です。もともとは「石油」から作られていて、工場で形をかえていろんなものにされています。たとえば、ペットボトルは「PET(ペット)」という種類のプラスチック。スーパーの袋やラップは「ポリエチレン」。ストローやボールペンの芯は「ポリプロピレン」です。こう聞くと、ちょっと化学っぽくてむずしく感じるかもしれませんが、ポイントは2つ!プラスチックは、石油から作られた人工の素材いろんな種類があって、使いみちもさまざまプラスチックの2つの種類プラスチックは、熱を加えたときの性質で「熱可塑性(ねつかそせい)プラスチック」と「熱硬化性(ねつこうかせい)プラスチック」の2つに分けられます。熱可塑性(ねつかそせい)プラスチックこれは、熱を加えるとチョコレートのようにドロドロに溶けて、冷やすと固まるプラスチックです。また熱を加えれば、何度でも溶かして形を変えられます。特徴熱で柔らかくなり、形を変えられる。リサイクルしやすい。身近な例ペットボトル: PETというプラスチックでできています。レジ袋やおもちゃ: PEやPPというプラスチックで、水に浮くほど軽いです。CDやDVD: PCというプラスチックで、とても丈夫です。熱硬化性(ねつこうかせい)プラスチックこちらは、熱を加えるとクッキーのように固まり、一度固まるともう熱では溶けません。硬くて熱に強いのが特徴です。特徴熱で一度固まると、二度と形を変えられない。とても丈夫で熱に強い。身近な例お鍋の取っ手: PFというプラスチックで、熱いお鍋を持っても熱くなりません。食器(メラミン食器): MFというプラスチックで、丈夫で割れにくいです。電気のスイッチ: 電気を通さないので、スイッチの部品に使われています。プラスチックの種類と見分け方身の回りにあるプラスチック製品には、どの種類のプラスチックが使われているか、見分けるためのヒントがあります。どんなプラスチックがあるの?プラスチック製品には、リサイクルマークがついていることが多いです。このマークの中の数字やアルファベットで、どんなプラスチックが使われているか見分けられます。1(PET): ペットボトル2(HDPE): バケツ、洗剤のボトル3(PVC): 水道管、ホース、長靴4(LDPE): レジ袋、ラップ5(PP): 弁当容器、おもちゃ、ストロー6(PS): カップ麺の容器、食品トレイ実際に見てみよう!同じプラスチックでも、作り方や形によって、手触りや性質が全然違います。ポリプロピレン(PP): 少し硬くて、折り曲げても簡単に割れません。ポリスチレン(PS): 折ると「パキッ」と割れやすいです。透明なコップや、軽くて白い発泡スチロールとして使われます。このように、プラスチックは私たちの暮らしのいろんな場所で、それぞれの得意なことを生かして活躍しています。プラスチックのいいところ・わるいところプラスチックは、軽くて、水にぬれても大丈夫で、こわれにくい。それに、色も形も自由に変えられるから、とっても便利な素材です。プラスチックのいいところ軽くてもちやすい水や雨に強いいろんな形や色にできるお金があまりかからないただし、いいところばかりじゃありません。プラスチックのわるいところ自然にかえらない(何百年もかかることも!)燃やすときに有害なガスが出ることもある捨て方によっては海や川に流れてしまう「使い方」や「捨て方」をちゃんとしないと、地球にとって困ったものになってしまうのです。プラスチックごみが地球にあたえる影響近年、問題になっているのが「海のプラスチックごみ」。風で飛ばされたり、川から流れたりして、たくさんのごみが海にたどりついてしまいます。中には、ペットボトルやレジ袋など、大きなものもあるけど、波や光でこわれて小さなかけら(=マイクロプラスチック)になることも。このマイクロプラスチックを、魚や鳥たちがエサとまちがえて食べてしまうと、それがやがて人間の食べ物にもつながってしまいます。「自分が出したごみが、海の生きものを苦しめてしまうかもしれない」のです。どうしたらプラスチックを減らせる?プラスチックをゼロにするのはむずかしいけど、減らす工夫なら今日からでもできます。キーワードは「3R(スリーアール)」。リデュース(Reduce)ムダなものは使わないコンビニでもらうスプーン、本当に必要?リユース(Reuse)くりかえし使おう水筒やエコバッグを使ってみようリサイクル(Recycle)分けて捨てようペットボトルはキャップとラベルをはずして分別ほかにも、紙ストローを使ったり、マイ箸を持ち歩いたりすることもできます。「小さなこと」でも、一人一人の行動が地球を守ることにつながっています。プラスチックとゴミ問題をくわしく知ろうプラスチックごみは、なぜ問題なの?プラスチックはとても便利な素材ですが、自然の中ではほとんど分解されないという大きな問題があります。たとえば、木や紙は数か月〜数年で土にもどります。でも、プラスチックは何十年、ものによっては100年以上も残ると言われています。つまり、一度ポイっとすててしまったら、ずっと地球にのこり続けるんです。プラスチックごみはどこへ行く?家庭や学校、コンビニなどで出るプラスチックごみ。ちゃんと分別されればリサイクルもされますが、すべてが再利用されているわけではありません。一部のごみは、風にとばされて川や海に流れこみます。そして、海を流れるうちに「マイクロプラスチック」という小さなかけらになり、動物や鳥がエサとまちがえて食べる。それを人間が食べることで二gg年にも影響が出てしまいます。このようにして、プラスチックごみは自然や生き物、そして人間のくらしにも悪い影響をあたえてしまうんです。マイクロプラスチックってなに?マイクロプラスチックとは、5ミリ以下の小さなプラスチック片のこと。プラスチックが太陽の光や波にさらされてバラバラにくだけてできるものもともと小さな粒として作られているもの(洗顔料のスクラブなど)これらは魚や鳥の体に入ってしまい、食べ物の中に入り込むこともあるんです。つまり、わたしたちがふだん食べるものにも影響があるかもしれない、というわけです。世界ではどれくらいのプラスチックごみがあるの?世界で1年間に作られるプラスチック:4億トン以上!そのうち約800万トンが海に流れているといわれています(※重さでいうと、ジャンボジェット機5万機分くらい!)日本でも、1人あたり年間約30kgものプラスチックごみを出しているといわれていますとくにレジ袋、ストロー、ペットボトルのキャップなど、小さくて軽いものほど、海や自然に流れ出やすいんです。プラスチックごみを減らすためにわたしたちにデキることは?プラスチックごみをへらすために、私たちにできることをまとめてみましょう。いらないものはもらわない(リデュース)…レジ袋を断ったり、使いすてのストローを使わないようにするくり返し使う(リユース)…マイボトルやマイ箸を持ち歩く。水筒を使えばペットボトルを買わなくてすむ!分けてすてる(リサイクル)…ペットボトルはラベル・キャップ・本体をしっかり分別!ごみをポイ捨てしない…ごみが風にとばされないよう、ふたのあるゴミ箱にすてようまとめ:プラスチックと地球の未来プラスチックは、使い方しだいでとても役立つものです。でも、使いすぎたり、すて方を間違えたりすると、自然や生き物をこまらせてしまうこともあります。調べ学習を通してわかったこと――「ちょっと気をつけるだけで、地球がよろこぶ行動ができる!」身のまわりのことに目を向けて、今日から少しずつ行動を変えていきましょう。それが、未来の地球を守る第一歩です。

-

メダカってどんな魚?小さな体にひみつがいっぱい!このページの最後には「おもしろメダカクイズ(初級編、中級編、上級編)」があります。ぜひ、挑戦してみて下さい。メダカの特徴メダカは、体の長さがだいたい3〜4センチくらいの小さな魚です。寿命は1〜3年。体は細長くて、うすい茶色や銀色をしており、光が当たるとキラキラと光るように見えることもあります。目が大きくて、黒目がはっきりしているのも特徴です。また、体の横には「側線(そくせん)」とよばれる線があり、これで水の動きを感じ取っています。メダカの語源メダカが「目」が「高い(たかい)」位置にあることから「メダカ(目高)」と呼ばれるようになったといわれています。メダカのくらす場所もともとメダカは、日本全国の川や田んぼ、池などにすんでいました。水がゆっくり流れていて、水草がたくさんあるところを好みます。水草の中にかくれて、外敵(メダカを食べようとする生き物)から身をまもっています。環境の変化により今では自然のメダカが少なくなってきていて、見つけるのもむずかしくなりました。野生のメダカは「絶滅危惧種(ぜつめつきぐしゅ)」に指定されています。メダカのふしぎな力メダカはとても丈夫な魚です。小さな水そうや、ビンなどでも育てることができます。それは、水の中の少ない酸素でも生きていける力があるからです。また、水温が高くても低くても、ある程度なら生きのびることができます。だから、家や学校でもかんたんに育てられるんですね。メダカを川に放してはいけない理由飼っていたメダカが増えたからといって川や池にメダカを放流してはいけません。もともとその場所に住んでいたメダカと交配することで遺伝情報が混乱してしまうためです。オスとメスのちがいを見つけよう!しっぽとひれのちがいメダカのオスとメスを見分けるには、しっぽの近くにある「しりびれ」に注目してみましょう。オスのしりびれはギザギザしていて大きめなのが特徴です。メスのしりびれはすこし小さくて、まっすぐしています。オスとメスがならんで泳いでいるときなどに、よく観察するとちがいがわかります。体の形と色オスの体はやや細長く、色があざやかで光って見えることがあります。メスの体は少し丸みがあり、やや色がうすいです。でも、種類によっては色のちがいがわかりにくいこともあるので、しっぽのちがいとあわせて見てみると、よりわかりやすいですよ。たまごをうむのはどっち?もちろん、たまごをうむのはメスのメダカです。よく見てみると、メスはおなかのあたりに白っぽくてまるいたまごをいくつもくっつけて泳いでいることがあります。それを見つけたらラッキー!メダカの命のつながりを感じる、貴重な瞬間ですね。楊貴妃(ようきひ)って?メダカは品種改良がさかんで、たくさんの種類のメダカがいます。クロメダカ、シロメダカ、ヒメダカ、楊貴妃メダカ、紅白メダカ、パンダメダカ、三色メダカ。気になるものは検索してみましょう!赤ちゃんメダカがうまれるまでのふしぎたまごを見つけよう!メスのメダカは、オスといっしょにくらしていると、春から夏にかけてたまごをうみます。うまれたばかりのたまごは、メスのおなかの下にくっついていて、しばらくそのまま泳いでいます。時間がたつと、そのたまごを水草や石のすき間などにこすりつけるようにして、くっつけていきます。目をこらして見つけてみましょう。たまごの中で育つようすたまごの中では、小さな赤ちゃんメダカがすこしずつ育っています。最初は白っぽいたまごですが、数日たつと中に黒い目が見えてくることがあります。赤ちゃんの体がまるくなったり、しっぽが動いているのが見えることもあります。ふ化までの日数は、水温が高いと早く、低いとゆっくりになります。春から夏のあたたかい時期だと、7〜10日ほどで生まれてきます。赤ちゃんメダカのお世話生まれたての赤ちゃんメダカは、とっても小さくて、1センチにもなりません。体は半透明で、よく見ないと気づかないこともあるほどです。赤ちゃんは小さなエサしか食べられないので、粉のようにすったエサや、ゆでた卵の黄身をこまかくしたものを少しずつあげます。また、大人のメダカといっしょにしておくと食べられてしまうことがあるので、赤ちゃんだけ別の入れ物で育てるのがポイントです。メダカも夜は寝ているいつも目を開けているように見えますが、目を閉じていないだけでメダカも夜は寝ています。底のほうでじっとしているので観察してみて下さい。メダカのすみかを作ろう!かんたん飼い方ガイド用意するものメダカを育てるためにまず必要なのは、水そうやビンなどの入れ物です。小さくてもOKですが、水がにごらないように広めのものが安心です。そのほかに、水道水をつかうときは「カルキぬき」をしてから使いましょう。水草を入れると、かくれ場所にもなるし、水もきれいに保ちやすくなります。えさもメダカ用のものがお店で売られています。水の管理とえさのあげ方水は2〜3日に一度、少しずつ新しい水にかえてあげるのがベストです。一気に全部かえるとメダカがびっくりしてしまうこともあるので、半分ずつくらいにしましょう。えさは1日に1〜2回、3分くらいで食べきれる量だけあげましょう。あげすぎると水がにごったり、メダカが病気になることもあります。メダカも病気になるメダカも生き物なので病気になります。白点病(はくてんびょう)…からだに白い点があらわれる。綿かむり病(わたかむりびょう)…からだに白い綿のようなものがつく。メダカがすごしやすい場所水そうは、日あたりがよくて、風通しのいい場所におくのがオススメです。ただし、夏の直射日光は水温が上がりすぎてしまうことがあるので、カーテンごしなどが安心です。また、冬は寒くなりすぎないように、室内のあたたかい場所に置いてあげると安心です。しらべて発見!ぼく・わたしのメダカレポート毎日観察してみよう!メダカを育てはじめたら、毎日すこしずつ観察して、気づいたことをノートに書いてみましょう。たとえば、「きょうはえさをすぐに食べた」「水草の近くにずっといた」「たまごを見つけた!」など、小さなことでもOKです。できれば時間や天気、気温なども書いておくと、あとでくらべて発見がふえますよ。気づいたことをまとめよう観察できたら、週ごとにまとめたり、表やグラフにしてみるのもおすすめです。「たまごがふえた日は?」「オスとメスの行動にちがいはあった?」など、自分だけのメダカデータができあがります。絵をかいたり、写真をはって見やすくすると、見せたくなるレポートになりますね。発表してみよう!調べたことは、学校の自由研究や発表会でつかってみましょう。「こんなことを調べたよ」「赤ちゃんがうまれたよ!」など、見た人がびっくりしたり、興味をもってくれるはずです。声に出して発表するのがにがてでも、ポスターやまとめノートがしっかりしていれば大丈夫!自信をもって伝えてみましょう。おもしろメダカクイズ初級編(めざせメダカマスター入門!)メダカの体の長さは、どのくらい?A. 約1cmB. 約3〜4cmC. 約10cm クリックで答え・解説を表示 正解:B. 約3〜4cmメダカはとっても小さな魚。大人でも3〜4cmくらいの大きさです。 メダカがよくすんでいる場所は?A. 海の中B. 田んぼや池C. 木の上 クリックで答え・解説を表示 正解:B. 田んぼや池メダカは川や田んぼ、水のゆるやかなところにすんでいます。 メダカのオスとメスのちがいとして正しいのは?A. オスの体はピンク色になるB. メスには羽が生えるC. オスのしりびれはギザギザしている クリックで答え・解説を表示 正解:C. オスのしりびれはギザギザしているオスのしりびれは大きくてギザギザ。メスはまっすぐな形をしています。 メスのメダカは何をうむ?A. 毛B. たまごC. つの クリックで答え・解説を表示 正解:B. たまご春〜夏になると、メスは小さなたまごをうみます。たまごが赤ちゃんになります。 メダカを育てるときに入れるとよいものは?A. さとうB. 水草C. つち クリックで答え・解説を表示 正解:B. 水草水草はかくれ場所になったり、水をきれいにしてくれます。 中級編(キミはもうメダカ博士かも!?)メダカのたまごが赤ちゃんになるまで、ふつう何日くらい?A. 約1日B. 約3日C. 約7〜10日 クリックで答え・解説を表示 正解:C. 約7〜10日あたたかい時期は7〜10日でふ化します。水温がひくいともっと時間がかかることも。 メダカの赤ちゃんにあげるエサとしてふさわしいのは?A. ごはんつぶB. 細かくすったエサやゆでた卵の黄身C. にく クリックで答え・解説を表示 正解:B. 細かくすったエサやゆでた卵の黄身赤ちゃんメダカは口がとっても小さいので、こまかいエサがぴったりです。 たまごがふ化する前、中の赤ちゃんに見えてくるものは?A. くちばしB. 黒い目C. 羽 クリックで答え・解説を表示 正解:B. 黒い目ふ化のちょっと前になると、たまごの中に黒い目がはっきり見えてきます。 オスとメスが一緒にくらすと、どんなことが起こる?A. メスが羽ばたくB. けんかが始まるC. メスがたまごをうむ クリックで答え・解説を表示 正解:C. メスがたまごをうむオスがメスにアプローチして、メスがたまごをうむようになります。 メダカの観察ノートで、書くといいのはどれ?A. 自分のすきな食べ物B. その日の天気や気温C. メダカのジョーク クリックで答え・解説を表示 正解:B. その日の天気や気温天気や気温も、メダカのようすと関係があるから、記録すると調べ学習に役立ちます! 上級編(これが解けたらメダカマスター!)メダカが水の中で呼吸するときに使っているのは?A. はなB. えらC. くちびる クリックで答え・解説を表示 正解:B. えら魚は「えら」で水の中の酸素を吸って呼吸します。「えら」が人間の鼻のようなはたらきをしています。 メダカが水の動きを感じるためにあるものは?A. つめB. うろこC. 側線(そくせん) クリックで答え・解説を表示 正解:C. 側線(そくせん)体のよこにある「側線(そくせん)」という器官で、水の動きをキャッチしています。 外でメダカを育てるとき、気をつけたいのはどれ?A. 水温が上がりすぎないようにするB. どんどん氷を入れるC. たまごにハチミツをぬる クリックで答え・解説を表示 正解:A. 水温が上がりすぎないようにする特に夏は水温が高くなりすぎないよう、日かげにしたり、すだれを使ったり工夫が必要です。 自然のメダカが減ってきた理由のひとつは?A. メダカが空をとぶようになったからB. 水のきれいな場所が減ったからC. メダカがねこに変身したから クリックで答え・解説を表示 正解:B. 水のきれいな場所が減ったから川や田んぼが少なくなったり、水がよごれてしまったことで、自然のメダカのすみかが減っています。 メダカを観察する自由研究で、大切にしたいことは?A. 正確に記録することB. 目立つタイトルにすることだけC. 早口ことばを入れること クリックで答え・解説を表示 正解:A. 正確に記録すること正しく記録をして、あとから見て分かるようにするのが、いい調べ学習のポイントです!

-

日本のごみ問題に関するデータとグラフ日本のごみ問題について調べ学習をするときに使えるデータとグラフを紹介します。日本のごみの量はどのぐらい?(年間ゴミ総量グラフ)日本で一年間に出るゴミの量は2022年度には4034万トンでした。(出所:「e-Stat 政府統計の総合窓口」)「何万トン」なんて数字が大きすぎて想像できないかもしれませんが東京ドームにすると108杯分です。東京ドーム108個がゴミで埋まってるってことです。東京ドーム108個分のゴミ↑これが東京ドーム108個。1年間でコレだけのゴミの量が出ていることになります。だいたい3日で東京ドーム1個が一杯になるゴミがでています。これでもまだ数字が多きすぎて実感できないと思うので、一人1日あたりのゴミの量にすると880グラムになります。そんなに出してないと思うかもしれませんが、家庭でのゴミに限れば一人1日あたり496グラムです。日本のゴミの量は増えている?減っている?上のデータは2022年度のゴミの量でした。過去のデータをグラフにするとこうなります。(出所:「e-Stat 政府統計の総合窓口」データをもとにグラフを作成)最近は減っているんですね。2005年度には年間で5273万トンだったゴミの量が、2022年度には4034万トンになっています。17年で1239万トン(東京ドーム34杯分)もゴミが減っています。コレだけのゴミの量が17年間で減った!ゴミのリサイクル率(出所:「e-Stat 政府統計の総合窓口」データをもとにグラフを作成)年間のゴミの総量とともにリサイクル率をグラフにしたのが上の図です。リサイクル率は1999年から2008年頃まで右肩上がりで上がり続け、2010年には最高の20.8%に達しました。それ以降は20%程度となっています。ゴミのリサイクル率を都道府県別に確認2018年度のゴミのリサイクル率を都道府県別にみると最も高いには山口県の30.6%、次に鳥取県の29.6%となっています。ゴミのリサイクル率トップ10(2018年度)山口県…30.6%鳥取県…29.6%岡山県…28.6%三重県…26.4%神奈川県…24.3%富山県…24.1%北海道…23.9%埼玉県…23.9%新潟県…22.9%熊本県…22.7%(出所:「e-Stat 政府統計の総合窓口」)最新のデータとグラフはコチラ2021年度までの最新のデータで再集計するとこうなりました。2021年度のごみの総量は4095.3万トン、リサイクル率は19.9%。ごみの総量は減り続けていますが、リサイクル率は伸び悩んでいます。2021年度ごみリサイクル率の都道府県順位山口県…32.5%鳥取県…28.5%神奈川県…24.7%東京都…24.4%埼玉県…24.2%岡山県…24.1%北海道…23.5%千葉県…22.7%長野県…22.6%富山県…22.3%神奈川県や東京都など大都市圏でリサイクル率が上がっています。

-

はじめに:宮沢賢治ってどんな人?心にのこる物語を作った「作家」だった!宮沢賢治は、たくさんの人の心にのこる童話(どうわ)や詩(し)を書いた人です。1896年(明治29年)に生まれ、大正時代から昭和初期にかけて活躍しました。有名な作品には、「銀河鉄道の夜」や「やまなし」があり、「銀河鉄道の夜」は、ジョバンニとカムパネルラという少年が、星空の列車でふしぎな旅をするお話です。また、『雨ニモマケズ』という詩は、とても有名!「雨にも負けず、風にも負けず…」という言葉は、大人になってもおぼえている人がたくさんいます。宮沢賢治のお話には、自然ややさしさ、命の大切さがこめられていて、リズムがよくて心に残る言葉が使われているのが特徴です。声に出して読んでみるとよくわかると思います。農業を教えた「先生」だった!宮沢賢治は、花巻農学校(はなまきのうがっこう)という学校で、先生として働いていました。教えていたのは、農業や生き物のこと。土のこと、肥料のこと、植物の育て方などをくわしく教えていたそうです。宮沢賢治は教室で教えるだけではなく、「生徒といっしょに田んぼに入って働く」ような、まじめで熱心な先生でもありました。「農業は未来のカギをにぎる!」と考えていた宮沢賢治は本だけではなく、実際に身体を動かして学ぶことを大切にしていました。自然や科学が大すきな「研究家」だった!宮沢賢治は、自然や科学のことにとっても興味がありました。とくに、天気の変化を毎日記録したり、石や地層(ちそう)のことを調べたりしていました。ときには「星の運動」や「風の強さ」まで、ていねいにノートに書き残していたそうです。また、農業や自然のことでこまっている人たちを助けたいと思い、自分で肥料の実験をしたり、相談にのったりしていたこともあります。宮沢賢治は「自然と人が仲よくくらすこと」を目指していたことから詩や物語にも、星・花・風・石・動物などが生き生きと描かれています。チャレンジ!宮沢賢治クイズ(初級編)第1問:宮沢賢治が生まれたのはどこ?A:東京都B:岩手県C:北海道 クリックで答え・解説を表示 正解:B:岩手県宮沢賢治は岩手県花巻市(はなまきし)で生まれました。自然がいっぱいの場所で、作品にもその風景がよく出てきます。花巻市は大リーガーの大谷翔平選手が通っていた花巻東高校があります(大谷選手の出身は岩手県水沢市)。 第2問:「銀河鉄道の夜」に出てくるのはどんな乗り物?A:バスB:気球C:列車 クリックで答え・解説を表示 正解:C 列車空を走る「銀河鉄道」というふしぎな列車が、物語の中で活躍します! 第3問:宮沢賢治の作品「やまなし」に出てくる生き物は?A:カニB:キツネC:クジラ クリックで答え・解説を表示 正解:A:カニ「やまなし」はカニが出てくる童話で教科書にも取り上げられたことがある作品です。 宮沢賢治についてどうやって調べる?コツを伝授!宮沢賢治の調べ学習をするときの進め方・コツを紹介しておきます。本でしらべる:図書館は宝の山!図書館には、宮沢賢治に関するいろんな本がならんでいます。まずは図書館の人に「宮沢賢治について調べたいです」と聞いてみましょう。おすすめの本のタイプ伝記(でんき):宮沢賢治がどんな人生をおくったかがわかる本作品集:『銀河鉄道の夜』や『やまなし』など、物語を読める本解説つき絵本:むずかしい言葉がやさしく書きなおしてあります調べるときのポイントどこで生まれた?どんな作品がある?どんな思いで物語を書いたの?こうしたことを意識しながら調べてみましょう。インターネットで調べるインターネットにはウソや間違った情報もあるので、信じられるサイトを選ぶのが大切です!調べるときのキーワード例「宮沢賢治 子ども向け」「宮沢賢治 代表作」「宮沢賢治 名言 意味」こうしたキーワードで検索してみましょう!おすすめのサイト花巻市:宮沢賢治についてノートにまとめる:見やすく・わかりやすく!調べたことは、そのままにせずにまとめることが大切です。下記のように表形式にするとわかりやすくなります。名前宮沢賢治(みやざわけんじ)生まれた場所 岩手県花巻市有名な作品「銀河鉄道の夜」「やまなし」「雨ニモマケズ」など大切にしたこと自然、やさしさ、科学、農業おどろいたこと天気の記録を毎日つけていた!などクイズに再チャレンジ!宮沢賢治クイズ(上級編)ちょっとむずかしいクイズにチャレンジしてみよう!第4問:宮沢賢治がつくった学校の名前は?A:農学校B:賢治学園C:星の学校 クリックで答え・解説を表示 正解:A 農学校花巻農学校という学校で、農業を教えていました。生徒にも人気のある先生だったんだよ!現在でも花巻農業高等学校として残っている学校です。 第5問:「雨ニモマケズ」で主人公ががんばるのはどんなとき?A:雨の日だけB:どんな天気でもC:雪の日だけ クリックで答え・解説を表示 正解:B どんな天気でも「雨ニモマケズ 風ニモマケズ…」という詩は、つよくやさしく生きる人をえがいています。 第6問:宮沢賢治が大切にした「自然」や「科学」について正しいのはどれ?A:天気の研究もしていたB:あまり自然にきょうみがなかったC:虫がきらいだった クリックで答え・解説を表示 正解:A:天気の研究もしていた天気の変化をノートにくわしく書きのこしていて、気象台の人なみにくわしかったそうです! チャレンジ!オリジナルクイズを作ってみよう!宮沢賢治について調べたことを自分でクイズにしてみましょう。びっくりしたことや意外だったことをクイズにすると発表するときにも盛り上がります。クイズの形式はこのページのように3択形式でもいいですし、ほかの形式でもOK。自分なりのオリジナルクイズを作ってみましょう。

-

小学生向け)将棋自由研究のテーマ将棋を題材にした自由研究のテーマと調べ方を紹介します。藤井聡太竜王・名人の登場でブームになっている将棋ですが、歴史が古く、日本文化とも関連があるものなので自由研究のテーマとしても最適です。ここではテーマの例と調べ方を紹介します。いつから将棋は指されてる?将棋の歴史・文化について調べるまずは将棋の自由研究で王道ともいえるテーマ。将棋の歴史・文化について調べるには、日本将棋連盟の公式サイトが役に立ちます。公式サイトには将棋についての解説が充実していて、この中に「将棋の歴史」というページもあります。平安時代の将棋の駒についてなどの記述があり、小学生でも十分にわかる内容です。ここに書かれていることを中心にして、さらに興味を持ったことをインターネットで調べてまとめれば、立派な自由研究となります。日本将棋連盟「将棋の歴史」将棋は「指す」、囲碁は「打つ」将棋をすることを「将棋を指す」というのに対し、囲碁をすることは「囲碁を打つ」といいます。このちがいってなんでしょう?こうしたことも自由研究のテーマになりますね。似てる?似てない?チェスと将棋のちがいについて調べる日本の将棋に似たゲームにチェスがあります。このちがいについて調べてみるのも面白いテーマです。どんな駒があるのか?ルールはどうちがうのか?など。表形式にしてまとめると自由研究らしくなります。また、チェスのほかにもシャンチーと呼ばれる中国将棋など他の国々で指されている将棋に似たゲームがいろいろあります。これについても日本将棋連盟のサイトが参考になります。日本将棋連盟「世界の将棋」名人以外に何がある?将棋のタイトルについて調べる将棋には全部で8つのタイトルがあります。この8つを同時に保持していたから藤井聡太八冠と呼ばれていたんですね。この8つのタイトルについても調べてみると面白いです。一番古い(新しい)タイトルは?タイトルの序列ってナニ?どのタイトルがいちばんスゴい?タイトル戦のちがい一覧表(5番勝負か7番勝負か?、持ち時間は?、一日制か二日制か?)8つあるので調べ甲斐のあるテーマです。インターネットで「将棋 タイトル 一覧」などのキーワードを使って検索してみましょう。女性棋士誕生なるか?女性と将棋について調べる将棋には女流棋士はいますが女性棋士はいません。女流棋士と女性棋士ってどうちがうの?制度としてちがいがあります。女流のタイトルもあるので、興味のある人は調べてみましょう。食べてみたいのはコレ!将棋めしについて調べる藤井聡太竜王・名人が食べたおやつや食事がニュースで取り上げられることがありますよね。有名なものは名古屋名物にもなった「ぴよりん」。ぴよりん公式サイトより「自分が頼むならコレ!」みたいなランキング形式にしてまとめると、楽しい自由研究になりそうですよね。「将棋めし」「将棋 タイトル戦 おやつ」などをキーワードにしてネットで検索できます。●●って知ってる?注目の棋士について調べる将棋といえば藤井聡太となっていますが、藤井聡太竜王・名人以外にも棋士は何人もいます。そうした棋士の中から好きな棋士について調べてみましょう。好きな棋士は、同じ出身地だからとか、好きなプロ野球のチームが同じとか、テレビで見てカッコよかったからとか…から見つけてみましょう。棋士についての情報もネットで調べればわかります。NHKの将棋番組なども参考になるのでチェックしてみて下さい。藤井聡太竜王・名人のスゴさをグラフ化してみる藤井聡太竜王・名人がスゴイことは多くの人が知ってますよね。では、どのぐらいスゴイかを説明できますか?これまでの獲ったタイトルの回数プロ棋士になってから初めてタイトルを獲るまでの期間プロ棋士になってからの勝利数(1年目、2年目、3年目…)こうしたものを他の棋士と比べてグラフにしてみると、そのスゴさがよりわかりやすくなります。自由研究としてもまとめやすいテーマだと思うので、挑戦してみて下さい。

-

将来の夢をみつけよう!世の中のいろいろな職業を紹介職業とは、「大人が社会で働くときの仕事のこと」です。世の中にはたくさんの仕事があって、それぞれに大切な役わりがあります。たとえば、「先生」「お医者さん」「パン屋さん」など身近にある仕事もあれば、「宇宙飛行士」「ゲームクリエイター」などちょっと特別な仕事もあります。この記事では、小学生にもわかりやすく、いろいろな職業を紹介します!人を助ける職業人の健康や安心を守る仕事です。お医者さん病気やけがをなおす。看護師さん患者さんを支えて、元気になるようにお手伝い。消防士さん火事や災害から人を守る。警察官まちの安全を守る。みんなのくらしが安心できるのは、こうした仕事をしてくれる人がいるからです。食べものに関わる職業私たちが毎日食べているごはんやパンを作る仕事です。農家さん野菜やくだもの、お米を育てる。漁師さん海で魚をとる。パン屋さんおいしいパンを焼いて売る。料理人(シェフ)レストランで料理を作る。「いただきます」と言えるのは、食べものを作ってくれる人たちのおかげです。学びや未来をつくる職業人に知識やスキルを教えたり、未来を切りひらく仕事です。先生学校で勉強を教える。科学者新しい発見をして世界をよりよくする。エンジニアコンピューターや機械をつくる。建築家家やビルを設計する。みんなが夢をかなえたり、よりよい社会をつくるための仕事です。みんなを楽しませる職業楽しい気持ちや感動をあたえる仕事です。歌手や俳優音楽や演技で人を楽しませる。イラストレーター絵やキャラクターをデザインする。ゲームクリエイターおもしろいゲームをつくる。スポーツ選手試合で活やくして夢をあたえる。わくわくする気持ちをくれる職業も大切です。【小学生向け】人気の職業ランキングとその理由第1位:スポーツ選手サッカー、野球、バスケットボールなど、テレビやネットで活やくするスポーツ選手は小学生にとても人気です。理由:かっこいいプレーを見せてくれる、努力すれば自分もなれるかも!と思えるから。第2位:YouTuber・動画クリエイター最近は、YouTubeやTikTokで活やくする人たちも人気の職業です。理由:自分の好きなことを発信できるし、たくさんの人に見てもらえるのが魅力。第3位:医者・看護師人を助ける仕事も根強い人気があります。理由:病気やけがをなおして人の命を救えるから。家族や友だちを助けたい!という気持ちから選ばれることも多いです。第4位:教師・学校の先生みんなの身近にいる「先生」も人気の職業です。理由:わかりやすく教えてくれる先生にあこがれたり、「自分も子どもに勉強を教えたい」と思うから。第5位:ゲームクリエイター「ゲームを作る人になりたい!」という夢も多いです。理由:自分が遊んで楽しいゲームを作って、世界中の人に楽しんでもらえるから。第6位:警察官・消防士まちの安全を守ったり、火事や災害から人を救う仕事です。理由:強くて勇気のあるイメージがあり、人を助けるヒーローのような存在だから。第7位:動物にかかわる仕事(獣医師・トリマーなど)ペットや動物が大好きな小学生に人気です。理由:犬や猫などの動物と毎日かかわりたいから。動物を助けられる仕事だから。【自由研究にもおすすめ】職業調べのやり方「職業調べ」とは、世の中にある仕事や働く人について調べることです。小学生にとっては、夏休みの自由研究や学校の総合学習の時間にぴったりのテーマです。職業を調べることで、社会にはどんな仕事があるか、その仕事をしている人は何を大切にしているか、将来の夢を考えるきっかけになる、といった学びがあります。職業調べのやりかた(1) テーマを決めるまずは「どんな職業を調べたいか」を考えます。例:自分のあこがれの仕事(先生、スポーツ選手など)、家族や知り合いがしている仕事(看護師、会社員など)、社会を支える仕事(農家、消防士など)テーマをしぼると調べやすくなります。職業調べのやりかた(2)調べる方法をえらぶ職業について調べるには、いくつかの方法があります。本で調べる:図書館には「仕事図鑑」などの本がたくさんあります。インターネットで調べる:子ども向けサイトや官公庁のページも参考になります。インタビューする:家族や身近な大人に「どんな仕事をしているの?」と聞いてみる。見学する:お店や施設で仕事のようすを観察してまとめる。職業調べのやりかた(3)調べたい質問を考えるインタビューや調べものをするときには、質問をあらかじめ決めておくとよいです。職業調べの質問例:どんな仕事をしていますか?その仕事で大切にしていることはなんですか?1日の仕事の流れはどうなっていますか?その仕事をしていて大変なことは?やりがいを感じるときはいつですか?職業調べのやりかた(4)まとめ方を工夫する調べたことは、わかりやすくまとめましょう。文章でまとめる:「はじめに → 調べた内容 → 感想」の流れで書く。表や図でまとめる:仕事の1日の流れを時間割のようにする。イラストを入れる:仕事道具やユニフォームを絵にすると見やすい。パンフレット風にする:発表するときにわかりやすい。自由研究にするときのポイント調べたこと+自分の感想を書くとオリジナルになります。できれば写真やイラストを入れると見やすいです。「なぜこの職業を調べたのか」を書くと研究テーマがはっきりします。例:「動物が好きだから獣医さんを調べました」など。職業調べは、ただの自由研究ではなく、将来の夢を考えるきっかけにもなります。「人を助ける仕事っていいな」「自分もこんなことをしてみたい」と思えるかもしれません。ぜひ、自分が気になる職業を調べて、世界を広げてみましょう!